![]()

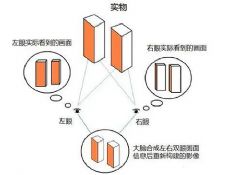

觀看3D電影的觀眾

從《樂火男孩》到《蘇乞兒》,再到《唐吉可德》,國產片在洶涌襲來的3D浪潮中,沒有停止過摸索。最初只是趕時髦,在用傳統拍攝手法拍完以后,把若干分鐘的畫面轉制成3D影像,人像紙片一樣,觀眾得時而戴眼鏡時而又把眼鏡摘下;到了阿甘的《唐吉可德》,它在拍攝階段融入3D技術,豪砸7000萬去當“第一個吃螃蟹”的人。可是,最初全國能放3D電影的銀幕只有兩三百塊,如今這個數字已經接近2000,這些“試驗品”的票房成績和口碑卻從未讓人欣喜過。《唐吉可德》被影迷和影評人罵得一塌糊涂,上映兩周的票房只有3200萬左右,成本回收基本無望。

然而,國產3D的摸索仍在進行,徐克的《龍門飛甲》已經完成試拍階段準備正式開工,叫出3500萬美元的投資,甄子丹主演的《大鬧天宮》也已經上馬。與此同時我們又收到消息,萬眾矚目的《哈利·波特與死圣(上)》卻放棄了后期轉制的3D膠片,只用2D普通膠片方式上映,打破了最近“逢好萊塢大片必3D”的趨勢。

我們不禁要問一句:國產片去追趕3D的浪潮,有必要嗎?南都記者采訪了《唐吉可德》的導演阿甘及投資人王海峰、《龍門飛甲》的投資人于冬、電影人吳思遠、各位院線的負責人,他們給出的答復似乎都很亢奮:3D浪潮,國人不能缺席!那么到目前為止,在國內拍攝3D影片的技術、人才及市場環境距離“成熟”還有多遠?通過阿甘的制作故事及各位行內人的說法,或許可以窺見一二。 ——— 編者

統籌:方夷敏

采寫:南都記者簡芳 戴樂 方夷敏

主筆:南都記者戴樂

國產3D環境現狀

●投資:不少投資人以“民族自強”的姿態對3D嘗試充滿熱誠,《唐吉可德》迅速追加兩千多萬,而近日開機的《龍門飛甲》投資更高達3500萬美元(合約2億人民幣)。

●技術及人才:目前國內的3D攝像機租自國外,核心技術人員需到國外聘請。如《唐吉可德》從國外請來自身擁有技術專利的立體設計師,與本地的攝制組協作完成。

●放映:到今年年底,能放3D電影的銀幕約有2000塊。

國產3D大事記:

●《樂火男孩》被詬病:2009年8月上映,號稱“第一部3D華語電影”,最終只在全國拿下不到250萬元的票房成績,占全片20分鐘的3D片斷被批評山寨。同期上映的3D動畫片《齊天大圣前傳》和《麋鹿王》票房也很慘淡。

●《蘇乞兒》空有噱頭:2009年底,打著“國內首部功夫3D電影”的旗號,用14分鐘的3D片斷制造噱頭,同樣口碑不佳。

●3D銀幕激增:今年1月《阿凡達》上映讓全國影院瘋狂安裝3D銀幕,短短一個多月時間就新添了300余塊。

●《唐吉可德》勇氣可嘉:2010年10月上映,號稱“全國首部3D拍攝的電影”,回本艱難,從劇情到3D效果均遭到詬病,但其勇氣獲得肯定。

明基投影機

明基投影機 堅果投影機

堅果投影機 科視投影機

科視投影機 極米投影機

極米投影機 SONNOC投影機

SONNOC投影機 寶視來投影機

寶視來投影機 視美樂投影機

視美樂投影機 當貝投影機

當貝投影機 哈趣投影機

哈趣投影機 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime