據說瑪麗蓮·夢露出名后,曾特意叮囑記者不要拍她家里的書架,因為擔心公眾會嘲笑她裝模作樣,顯擺自己也讀書。成為“擺設”,似乎是書無法擺脫的一種尷尬。新潮的電子書怎樣?一樣。

電子書的“硬件”閱讀器一度賣得火,那是因為好多人把它當時髦的禮品買來互相送,現在一陣風已過,市場縮水、銷量下降;禮品自然容易成為擺設,所以大量閱讀器并不會加裝“軟件”,也就是電子版圖書,于是電子版也賣不大動,在國內價格已跌至不到紙質書價的7%,“一本”5萬字小說的數字版只賣1.99元。而在剛剛閉幕的倫敦書展上,人們看到,電子書遠沒有當初想象中那么強大,它們在書展上的銷售額只占圖書總銷售額的5%。

“低價親民”是產業陷阱?

熱炒之后是冷卻。有人用“休眠期”形容眼下的閱讀器市場。“漢王”去年的營業總收入同比下降了約57%,凈虧損4.97億元。另一些電子書終端廠商更已退出市場。電子版圖書價格也在一路下滑。網上實體書售價20元左右的《小鮑莊》,電子版賣4.8元;近30元的《金陵十三釵》,電子版僅售1.99元。而此前,電子版定價一般為實體書的50%至30%。

出版人黃育海對此深感困惑:電子書改變的只是閱讀方式,并沒有降低作品的價值,以“低價親民”做賣點,很可能成為產業陷阱,“如今的讀者都習慣了免費、低價,好像不在乎這樣的大餐能吃多久。”上海新聞出版局科技與數字出版處的陸以威也認為:低價不能反映電子版圖書的價值。

不過,業界對閱讀器降價并不驚訝。電子業巨頭索尼的案例,足以證明閱讀器并不能獨立生存。幾年前,索尼推出了一款哪怕在今天看來也不落伍的閱讀器,不過由于內容平臺支持不足,讀者和出版商都不買賬。而亞馬遜的成功,恰恰憑借了內容優勢,它的閱讀器因此成為市場主流。業界人士表示,目前國內電子書終端的水準已能比肩世界主流產品,但單純強調技術,忽視內容平臺建設,勢必重蹈“前輩”的覆轍。

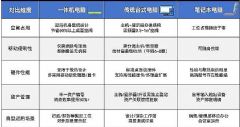

更何況,閱讀器有著許多足以替代它的競爭對手,如日中天的iPad之外,新潮的智能手機和老派的電腦,都能用來讀書看圖。如今也許應該反思:整那么大動靜來做功能單一的閱讀器,當初是不是考慮不周?

所以,眼下更值得關心的,是電子書的“軟件”電子版圖書能否跳出“低價陷阱”。

“多媒體化”還是“多樣化”?

剛剛閉幕的倫敦書展透露出傳統紙質圖書強勢猶存。歐洲許多知名出版社,數字化內容不到產品總量的20%。牛津大學出版社的產品中,數字版僅占銷售額的2%。除了亞馬遜展位和2個小型論壇,有人說倫敦書展“幾乎難以聞到數字化氣息”。同樣,《朝日新聞》也披露日本電子出版市場增速緩慢。20萬冊電子出版物中,大多數為便攜式漫畫讀物;而便攜式漫畫,是出版商用來試探市場反應的“測試版”,常常看過就被人丟棄,可見價值不高。目前只有美國電子書市場相對火爆。

有人將電子版圖書比作文化和技術的“雜交品種”,因此就要利用好“雜交優勢”。“國內很多電子版圖書只簡單將紙質書電子化,卻擺出一副和傳統出版搶生意的姿態。”不少出版人不認可這樣的做法。

“電子版圖書勢必多媒體化。”陸以威表示,提供紙媒無法提供的閱讀感受,開發真正適合新載體的內容,把思路從“搶奪紙質書的市場”轉為“開拓自己的市場”,注重錯位競爭,才是電子版圖書的發展路徑。“上網時遇到不認識的字,幾乎沒人會去翻字典,而直接打開搜索引擎;電子版圖書也必須順應人們新的閱讀習慣。”目前,少兒、動畫、科普類的電子版圖書,都已嘗試多媒體應用:電子版童話故事書增加了朗讀功能;科普讀物里出現陌生詞匯時,加上了讓讀者直接點擊連線查詢的功能……還有業內人士提到,有些出版機構借電子版圖書實現了轉型,比如海外一些專業期刊,推出電子版后停止了紙質書刊的出版,從做書刊變成做“資料庫”,從出版業改行到信息服務業。

不過,也有不少出版人表示,電子版圖書并非只能做成一種樣式。既然今后手機、iPad、家用電腦都是閱讀終端,那么相對簡單的網頁、PDF、文本文檔和精致高檔的多媒體電子版,就都可以成為內容。讀者會尋找最適合自己的一種。就像號稱一天營業額抵得上一個香港的網絡購物并沒有擠垮實體商場,多樣化的閱讀體驗,或許將刺激、擴大閱讀和文化消費。

明基投影機

明基投影機 堅果投影機

堅果投影機 科視投影機

科視投影機 極米投影機

極米投影機 SONNOC投影機

SONNOC投影機 寶視來投影機

寶視來投影機 視美樂投影機

視美樂投影機 當貝投影機

當貝投影機 哈趣投影機

哈趣投影機 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime