近日,廈門大學物理系李艾華老師與研究生高林爍在鑭系發光增強領域取得重要進展,相關成果以“Ag-cap-enhanced upconversion luminescence of micropillars with unidirectional radiation”為題在線發表于Optica的旗艦期刊《Optica》上。

鑭系(Ln3+)上轉換發光(UCL)在醫學、傳感、顯示、激光、固體激光冷卻、發光開關、太陽能電池等領域有著良好的應用前景。但是,目前UCL效率普遍不高,尤其是在低功率激發時,再加上4f-4f受迫電偶極躍遷的吸收截面極小,這兩者導致其發光亮度難以滿足實際應用,成為UCL的瓶頸。

為提高UCL亮度,人們制造了各種微/納諧振振結構——通過與發射共振放大輻射(Purcell效應)或者與吸收共振增強激發(局域場增強效應)。迄今,較大的UCL增強均使用發光不佳的納米晶,而發光更好的微米晶僅有幾倍增強。

(a-d)結構示意圖, 分別將MP定位在玻璃上(a)、碳膜TEM網上(b)、銀膜上(c)以及銀帽中(d)。(e-h)實驗采集到相應上轉換發光圖。(i-l)數值計算得到的激發電場分布圖。

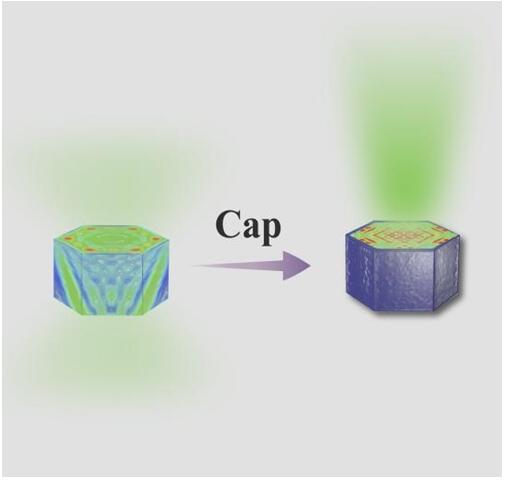

此項工作中,李艾華團隊以豎直向上的β-NaYF4:Yb3+,Er3+六棱微柱為模版,獲得了三種易制備的UCL增強結構,其中自構型微腔易于制作,方便擴展。銀帽中的發光增強隨微柱直徑的劇烈起伏說明制備的自構型微腔具有良好的品質因子,對微晶的UCL最大實現了43倍增強。模擬計算獲得的各種結構中激發場分布圖與實驗捕捉到的發光圖一致,暗示激發增強是UCL增強的主要原因,不同于發射激光時普遍報道的輻射增強。此外,遠場分析表明銀帽中的微柱實現了定向發射。

銀帽增強結構的定向發射與參考結構的雙向發射對比

該工作為利用諧振模式增強UCL提供了新的研究范式,構建的等離激元增強自構型微腔是研究光與物質相互作用的有效平臺,也為低閾值激光研發提供了候選。另外,輻射角明顯縮小的單向發射對后續的光收集、以及與外部光學器件的耦合均十分有利。

該工作在廈門大學物理系微納米光子學研究組李艾華副教授的指導下完成,物理系2021級碩士研究生高林爍為論文的第 一作者,課題組的其他研究生也參與了該工作,廈門大學物理學系為唯 一單位。所有作者一并感謝與孫志軍老師的有益討論。該工作得到了國家自然科學基金項目(11504307)的資助。

明基投影機

明基投影機 堅果投影機

堅果投影機 科視投影機

科視投影機 極米投影機

極米投影機 SONNOC投影機

SONNOC投影機 寶視來投影機

寶視來投影機 視美樂投影機

視美樂投影機 當貝投影機

當貝投影機 哈趣投影機

哈趣投影機 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime