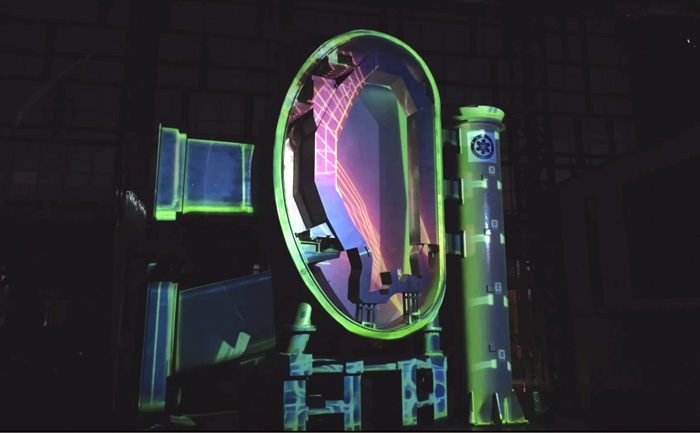

在第二屆中國(合肥)國際科學藝術周期間,能源院科學藝術聯合實驗室在中國科學院等離子體物理研究所聚變堆園區11號廠房圍繞托卡馬克裝置1/8真空實驗平臺舉辦了數字Mapping秀,聚焦核聚變技術與數字藝術的融合,呈現出一場震撼而充滿未來感的科技視聽盛宴。中央美術學院、四川美術學院、廣州美術學院等七所高校的藝術家團隊共同在地創作,打造出獨特的核聚變數字光影秀,作品通過光影與核聚變實驗裝置建筑結構的交互映射,展示了未來科技的無限可能。

愛普生光影研究院作為光影設備技術支持方,通過4臺20000流明*1*2激光工程投影機CB-PU2220B,短焦鏡頭ELPLU04以及超短焦鏡頭ELPLX02S,在巨大的托卡馬克裝置上通過投影技術展示出了來自各個美術院校團隊的科技藝術作品。

這是第一次聚集如此之多的藝術家在大科學裝置區中科院等離子體研究所聚變堆園區舉辦大規模的藝術活動,各大美院藝術家團隊聯合共創,將Mapping投影在托卡馬克核聚變裝置之上。科學家與國內外多所院校的科技藝術、數字媒體團隊一起,點亮“中國太陽”。

《 羲 源 》

鄧碧文及廣州美術學院灣區創新學院科技藝術專業團隊

成員:鐘毅、劉盛平、何子巽、許燁、

何子振、譚淦泉、張浚琪,劉婕茜

來自廣州美術學院的鄧碧文及廣美科技藝術團隊的作品《羲·源》意圖通過五個時間順序的場景,再現人類文明從利用原始能源到探索核能的過程。其中機械臂裝置在1/8真空室之上的投影一幕為觀眾帶來強烈的技術震撼;最后一幕再現傳統神話夸父逐日的故事,象征科研人員對光明未來的追求。

《 聚 • 變 》

羅保權及廣州美術學院視覺藝術設計學院團隊

成員:陳思琦、俞穎婷、付智林

同樣來自廣美的羅保全與廣美數字媒體藝術中心團隊帶來的《聚·變》則不僅展示了科技與藝術在視覺美感上的融合,還表達了對清潔能源探索的深刻思考,激發公眾對科學和藝術的興趣。

《 介觀場域(Mesoscopic Fields) 》

鄭達及華中師范大學美術學院團隊

成員:陳澳文、李子奇

鄭達及華中師范大學美術學院低科技藝術實驗室的《介觀場域》運用抽象視覺語言展示了等離子體在強磁場中的受控運動及其與裝置環境的相互作用,將抽象的科學概念轉化為直觀的知覺感知體驗。

《 一 束 光 》

祁震及中央美術學院實驗藝術與科技藝術學院團隊

成員:黃宇澤

由中央美術學院的祁震及央美實驗藝術與科技藝術學院帶來的名為《一束光》的Mapping作品,一位長衣女性手提一盞燈從1/8真空室的內部向我們徐徐走來,又帶著光束歸于星塵。地球上的第一束光打破晦暗,開辟天地,為人類帶來光明。科學技術的發展就像宇宙空間中的繁星一般在歷史長河中誕生,為文明的發展照亮方向。

《 數 字 蜉 蝣 2.0 》

張海超及四川美術學院實驗藝術學院團隊

成員:李琨、十方

四川美術學院實驗藝術學院張海超老師及川渝科技藝術團隊奉上的是名為《數字蜉蝣2.0》的Mapping作品,將蜉蝣——一種古老、顏色鮮艷、壽命短暫的昆蟲——作為隱喻,描繪了一種短暫、不顯眼的或稍縱即逝的物理形態結晶態,既能特指一段時間或一個空間,又能被理解為“數據”或難以被分類的知識對象,它們脆弱的殘影中,保留著人類活動的蹤跡。

《 能 源 液 壓 機 》

何晨暄及得克薩斯理工大學建筑學院

準自主設計實驗室團隊

成員:Tyler Lehmann,Yibo Yuan, Yixuan Cai

何晨暄HeXagōn [分集研究所]及得克薩斯理工大學建筑學院 He Quasi-Design Lab 準自主設計實驗室團隊的《能源液壓機》作品通過生動的聲音與圖像的完美融合,將核聚變反裝置轉化為似乎可感可觸的“能源液壓機”,展示了未來依賴化石燃料的物品在這個巨大的機器中被壓榨成純粹的能量,這種通過“虛構事實”的視角模糊了虛構與現實的界限的感受讓人不由得重新思考能量、消費與轉變的過程,對陌生卻又熟悉未來充滿期待。

《 明 日 之 晨 》

許毅博及魯迅美術學院實驗藝術學院團隊

成員:肖珣、劉明澤、藤小鵬、唐江華、李祎凡

單嘉怡、孫博、鄭雨晴、陳鋒、王景琦、魏熙格、荊莉

由許毅博及魯迅美術學院實驗藝術系-科技藝術影像映射工作組創作的《明日之晨》目利用核聚變裝置的外形結構特點進行創作,將“無用結構”進行“擬人化”處理,如同使機器覺醒,形成自循環的生產方式,來回應人工智能時代來臨后,科技在未來某日所呈現的可能性。

明基投影機

明基投影機 堅果投影機

堅果投影機 科視投影機

科視投影機 極米投影機

極米投影機 SONNOC投影機

SONNOC投影機 寶視來投影機

寶視來投影機 視美樂投影機

視美樂投影機 當貝投影機

當貝投影機 哈趣投影機

哈趣投影機 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime