對于彩電產業,這是一個變革的時代。2013年,無論是以冒號、引號、感嘆號,或者疑問號哪一個為標準,能夠引起人們回味一番的彩電重大事件,都不止一打。在新年交替之際,筆者帶您回顧一下,筆者眼中的“彩電2013” 值得回味的瞬間。

2013年,新年之初,國家發展和改革委員會對三星為首的韓國、臺灣地區六家液晶面板企業開出了總計人民幣3.53億元(合5,600萬美元)的價格壟斷制裁罰單。

這次處罰創造了很多個第一。比如,這是國內價格監管機構首次對外資企業開出以“壟斷”和“操控市場”為主題的罰單;這是高技術領域國內監管部門首次對外資巨頭開出行政罰單;這也是彩電產業上游鏈條,在進入平板時代之后政府部門首次對外資的“非公平”市場行為開出罰單。

此次處罰的違法行為主要發生在2001到2006年間。從2001年起,韓國三星、LG,我國臺灣地區奇美、友達等液晶面板企業,在我國臺灣地區和韓國共召開53次“晶體會議”,并以“盡量保持價格”,“微幅上調價格”,“多方保持價格一致”等方式操控市場價格。這一時期內,恰恰是國內面板產業處于“零”的狀態,本土新型彩電產品全面仰仗外資面板。并出現了著名的06年事件。

2006年到2007年間,在全球平板彩電市場成長高于面板行業背景下,面板資源供不應求。臺系面板廠商違反已有的合作協議,擅自將本土彩電企業訂單轉售韓系品牌。造成了此時期內國內面板廠商無米下鍋的窘境。這種尷尬使得國內彩電企業不得不在面板市場需求“相對不足”期大量囤貨,人為增高了谷內企業的運行成本。研究認為,上游企業對面板資源的價格和市場操控,是國內彩電企業在2005年到2010年間幾次集體虧損的根本原因。

在2013年年初,國家對外資面板企業價格壟斷開出罰單,是建立在本土面板企業,如京東方、華星光電、中電熊貓等已經突破外資壟斷的前提下的。此舉意味著中國顯示產業重新找回了信心,拿到了市場話語權,在產業實力上進入可以與外資巨頭平等對話的階段。

雖然我們不能言之“國際競爭只認識大炮”,但是“沒有實力”就沒有話語權卻是實實在在的真理。國內彩電和顯示產業,在上游面板資源上從被動到主動的轉變,深刻印證了“槍桿子里出政權”和“獨立自主”發展理論的正確性。

2013年初,飛利浦彩電在沉寂數年之后,連出重拳。 3月22日,飛利浦電視春季新品發布會在上海新發展亞太萬豪酒店召開,推出了6大系列24款液晶電視新品。4月16日,同洲電子在北京召開了“飛TV”新品發布會,宣布推出應用于廣電系統的“飛利浦廣電定制智能一體電視”。飛利浦彩電這些大動作背后的真正操盤者就是“冠捷”!

飛利浦作為目前彩電市場的三線品牌,它的新品動作應是無足輕重。但是,筆者為何要在此處提及呢?因為,這些動作的出現意味著飛利浦全球彩電業務、特別是在華業務已經“不可逆轉”的成為了冠捷的一部分。這項拖了三年的收購案終于塵埃落定!

飛利浦彩電的隕落,是業內早已經預料到的事情。這顆巨星的消逝,意味著一個屬于“歐洲”的彩電時代的徹底結束。從2003年TCL接手湯姆遜,到2013年冠捷正式操盤飛利浦,平板時代已經徹底埋葬了老歐洲這個曾經世界第一的產業。從這個意義上講,冠捷和飛利浦的合作,無疑是一個時代的“句號”。

曾幾何時,飛利浦彩電還是世人羨慕的高端產品。2005年前后,飛利浦與夏普被并稱彩電業界的“二普”:前者的特長是畫質優化芯片和算法,著名的“逐點晶晰”和“流光溢彩”設計,在大賣場里,只需一瞬間就能抓住消費者的眼球,后者的特點則是“液晶之父的美譽”和“大名鼎鼎的夏普屏”。

然而,數年之后,飛利浦花落他人之手。液晶之父夏普也在2011年的巨虧中,將著名的夏普屏、十代線轉手半數產能與鴻海。這種變化,反映了液晶顯示產業的一個根本性趨勢:性能相對過剩。最好的芯、最好的屏,都已經不能再挽救市場,因為市場技術的鴻溝已經磨平,“最好”的頭銜只是歷史的榮耀,而非今日的功勛。這些企業,如果在成本、營銷這些環節,再沒有突出的表現,只是守舊于傳統技術的美譽優勢,就必然被市場無情淘汰。

實際上,飛利浦代表的歐系彩電的落寞,在飛利浦放棄和LG合資的液晶面板廠的那一刻就已經注定。從2005年的最好的平板之一,到目前的被收購,飛利浦一路的下滑就是一個最好的“負面榜樣”。

年輕人的第一臺電視:小米電視就以這樣的口號出現了。和小米手機初登場時一樣,小米電視第一年沒有業績目標——他只是用他的饑渴營銷在積累人氣和關注度。但是,即便如此,小米電視還是令業界高度關注。

首先,小米這款47英寸的3D智能互聯網電視售價僅有2999元,一經上市就創造了同類產品的最低售價。小米第一時間向業內表明“我是來玩價格戰的”——雖然小米對此的表態是“成本定價的必然結果”。其次,此前雖有樂視和聯想推出自己的智能電視,但是人們對“互聯網概念”能不能引入彩電業還是有疑慮:不過現在,互聯網手機,也是互聯網電子產品概念的創始者,小米來了。人們此前的疑慮再也沒有存在的必要。

更為重要的是,小米用三年時間創造了手機產品從零到一線主流品牌的奇跡。這樣一個奇跡如果在本已經競爭很激烈的彩電市場出現,對于傳統品牌絕不是好消息。但是,傳統彩電企業卻找不到任何足以印證“小米電視”會失敗的理由——那些,物流、售后、制造等環節的理由,在小米手機上已經被證明站不住腳。既然找不到否定小米的關鍵論據,那么市場就只剩下“接受”小米會成功這樣一種“預測”結果選項了。

而且,與樂視先推60寸的大尺寸、聯想2012年首推高端產品不同,小米一上來就定位于主流尺寸、主流價位、主流配置——這儼然是一副信心滿滿的進攻姿態:她甚至都不需要初期嘗試性的產品。

這些顯著變化,都必然令傳統彩電企業“如臨大敵”,并作出變革。

比如,TCL的愛奇藝電視、創維酷開電視、海信的年底新品、長虹傳聞的和小米合作,以及大智能戰略……傳統彩電強手都不在敢于向2012年漠視聯想那樣漠視小米。2013小米電視與2012聯想電視,獲得的不同的競爭者態度,足以說明,“小米來了”的威力。

樂TV s50產品的爆銷

在小米用饑渴營銷積累口碑的時候,另一家互聯網電視企業卻發出了第二波攻勢。

2013年10月10日,樂視在第一波的60寸產品市場實驗數據的基礎上,做出了推出新品:樂視S50的決定。并聲稱這款采用雙核CPU(主流配置)、8G閃存(高端配置),原裝進口LG IPS硬屏(高端屏幕)的“超級電視”,定價僅為2499元(即便加上,必須購買的一年樂視網內容服務490的年費,總價也不過2989元)。

樂視S50是市場最便宜的平板電視。在同等配置尺寸下,她甚至比小米還要便宜。這種價格優勢和放開銷售的模式(區別于小米的限量購買),造就了接下來一個月內的樂TV銷售神話:奧維咨詢研究表明,樂視S50以6.8萬臺的銷量奪得10月國內50英寸電視市場的第一名。今年7月份,樂視60英寸超級電視X60也曾奪得月度同尺寸銷量第一。但是與60寸產品市場本身較小不同的是,50英寸是主流消費尺寸。

目前,樂視的成功還僅局限于這兩個尺寸。但是如果假設,樂視這一銷售數據,在和傳統彩電企業相似規模的產品線長度下,也能實現,樂視則距離國內彩電市場“銷量第一”不遠矣。

S50的成功,給市場的震撼絲毫不亞于小米電視的低價上市,甚至有過之而無不及:這是采用網絡銷售模式的彩電產品首次在主流尺寸、主流市場上成為銷量王;這是互聯網電視首次證明自己能夠在主流市場獲得成功;這更是輕量彩電企業首次證明“營銷”能夠在彩電產業領域獨立成一個行業門類……S50證明了如下產品概念的可行:彩電電商化、彩電互聯網化、彩電競爭透明化、彩電市場成本定價機制、彩電品牌輕量化運作。

但是,S50的成功只是一個小小的逗號,不是終結。在此之后,在互聯網概念下,彩電市場的“文章”才剛剛開始。

在“新”電視概念下,小米和樂視已經夠有面子、夠有號召力,但是與另外一位大佬比較,這兩個還是小巫見大巫了。這位大佬就是“百度”。2013年9月百度正式推出硬件產品,百度影棒,攪局家用智能機頂盒市場。

百度影棒帶給業界的變化是革命性的:在此后的半個月內,天貓所銷售的盒子產品,均價因此被拉低了50%-70%,千元級別的機頂盒因此而徹底消失。智能機頂盒行業的價值結構被徹底顛覆。這種翻天覆地的變化,是去年小米和樂視盒子所不能比擬的,更是此前很多業內人士所不能預料的。百度在此項目上的成就,并不歸功于產品創新,而僅是歸功于百度巨大的市場品牌影響力。

一個巨頭,一腳踢碎了一群小弟數年辛辛苦苦搭好的多米諾骨牌:這就是百度影棒上市的最直接形容。此后,小米樂視盒子紛紛推新、華為、蘇寧、創維、海信、阿里巴巴、天貓、奇虎360、盛大果殼等紛紛加入或表示加速進入這一市場。國際上,谷歌、三星、索尼也“諜照”頻頻。智能盒子從只有小玩家,到大佬云集不過用了個把月的時間。

在智能盒子火爆的背景下,消費者的第一個疑慮是智能電視到底買一體機,還是普通電視和智能盒子搭配。不過這個問題不影響盒子產業的擴張:因為智能盒子對于行業巨頭而言不僅僅是智能電視的一種形態,這么簡單:他更是家庭互聯網的門戶、智慧家庭的中樞。在盒子上可以想見的應用就已經涉及娛樂、資訊、游戲、生活服務、金融、健康、智慧管理、私人安全等等諸多方面……

在這樣的概念下,盒子產業是一個大門,百度影棒就是打得開這扇門的鑰匙。此后,該市場就如開閘大壩的泄洪,洶涌奔流。甚至還衍生出了智能路由器、家庭云存儲等更為差異化和創新化的大量產品。

對于進入這個領域的行業巨頭,他們看中的利益都是大門背后的巨大未知市場。這也是現在盒子產品比著賽的便宜,甚至像天貓魔盒那樣幾塊錢、幾十塊錢的價格“大放送”的原因。巨頭們對長遠價值的期待,必然會使得盒子產業的價值鏈重構。所以,可以看到百度盒子背后傳統盒子產品價格的急速下滑。而對于有內容的廠商,百度、樂視盒子產品還可以與內容搭配套餐,以更低的價格銷售。

在這樣的局面下,智能電視的性價比必然不及普通電視外加盒子產品。彩電企業對此心知肚明,卻無阻止之力。這就必然導致智能電視市場價格的下滑,導致彩電企業加入盒子之爭、導致消費者彩電購買習慣的變化……甚至,還會導致更多現在依然無法預計的市場變革。

創維老總楊東文已經喊出“誰不擁抱互聯網誰下課”的口號。對應于此的是創維的酷開電視和I7e盒子。

天貓雙十一購物節期間,創維酷開電視“爆出”銷售56272臺銷量的驕人業績,成為天貓電視品類購物節期間的銷售冠軍,即便是在整個家電品類中也僅僅略次于品類最齊全的海爾系全套家電的銷售規模。

創維酷開電視是傳統彩電企業根本性復制“互聯網”概念的首款產品,他的成功表明“互聯網電視”沒什么神秘的,小米樂視并不可怕,傳統彩電企業有信心、有能力轉型成功。作為創維轉型互聯網企業的核心實驗產品,酷開電視自身也被創維稱作“家庭第一臺互聯網”電視。這個名字足以說明,此款產品對創維未來戰略的意義。

對于消費者,互聯網概念下的電視產品并不匱乏品牌價值(如小米),但是卻更具有價格競爭力和產品保值性,同時產品營銷更突出“信息透明”的理念……這些概念自然更能吸引消費者的注意。在同等產品下,消費者因價格原因選擇互聯網品牌的概率非常之大。

面對這樣的局面,傳統彩電企業迎接挑戰,向互聯網轉型只有快慢之分,沒有成敗之別:事實上,轉型不成功的企業,最終只有死路一條。這樣的產業急迫性對于產品線比較集中(除彩電外其他家電產品市場規模偏小),市場比較集中(國內市場占比極大)的創維,更為顯得“風險重重”。這是國內彩電業界,傳統品牌創維選擇最激進、最快速轉型的原因所在。

不過,創維并不孤獨,海信、TCL、長虹等傳統品牌也已經走向了互聯網化的道路。或者拿一款產品來試驗,或者系統性的推新品、或者與互聯網企業合作,總之不關注互聯網的傳統彩電企業已經不存在。這場轉型大潮也將在2014年更為猛烈!

未來顯示之冠,OLED電視的開花結果是2013年彩電市場的大事件。

LG三星先在國際市場推出了量產產品,并于十一前引入國內市場。9月,國內品牌海爾在德國IFA 2013消費電子展上,展示了國內品牌首款OLED電視試制品。年底,創維宣布自己兩款OLED新品即將上市銷售。11月份,民族自己的,也是全球第二條5.5代線OLED面板線,京東方鄂爾多斯OLED線開始試生產。此外,三星和LG表示8.5代線OLED面板線2014年量產。京東方合肥8.5代線將在2014年進行大尺寸OLED量產技術驗證,TCL華星光電宣布2015年第二條8.5代線將具備量產OLED的條件……

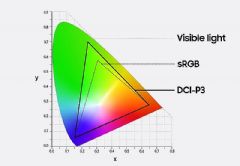

產品面世,上游面板多點開花的局面,證明一個OLED彩電的時代已經瀕臨。那么,顯示器拼命追求的OLED電視到底有何好處呢?

這個命題的答案很簡單:更薄、更輕、更節能,可以制作柔性顯示產品,色彩、灰度等顯示效果更好,理論產品成本也比液晶要低很多——分析認為2017年后,OLED將逐漸取得對傳統液晶產品的價格優勢。在這樣的產業預期下,誰先抓住OLED誰就先抓住了彩電的未來,乃至整個顯示產業的未來。

據悉,包括三星、LG、京東方等企業在OLED項目上的直接投資都已經在40-70億美元以上。全球范圍內,新興面板建設項目無一不與OLED有關,單純的傳統非晶硅LCD面板建設已經全面停止。顯示產業核心上游廠商向OLED轉型的步伐早已經進入不可逆的階段。即便是夏普這類液晶技術最執著的堅持者,也已經完成所有液晶線的金屬氧化物TFT工藝改造——這一改造也是液晶面板線轉產OLED的關鍵步驟之一。

目前,OLED電視最大的懸念是價格將在何時大幅下降。液晶電視普及初期05到07年間,32英寸產品均價曾在20個月內從2萬元下降到8千元以內。研究認為,一旦2015年之后,OLED成品率突破,產能提升,其價格也將上演類似的變化。甚至,如果OLED材料三大涂覆工藝(真空蒸鍍、噴墨打印、激光熱轉印)任何一個成品率提前提升,OLED電視還可能提前進入普及階段。

無論如何,OLED電視都是未來顯示產業的主流,也是國內彩電產業一直關注的方向。從今年海爾、創維、京東方、TCL的態度可見一斑。同時,OLED產業化也是十二五計劃中的重要內容之一。因此,彩電、顯示和面板產業,乃至整個國家政策對OLED的認識和支持都是毫無疑問的。現在OLED已經來了,未來它將走多快,也只是一個時間問題而已。

松下正準備在2014年3月份正式停產等離子產品。這是2013年10月份的消息。對此業界并不覺得驚奇。從消息的可信度而言,松下未做官方正式表態——當然,這類消息沒有人愿意做官方的證實,因為不是光彩的事情。不過,既然松下也沒表示反對,可見此消息還是很“靠譜”的。

松下是全球最大的等離子顯示技術、顯示面板、彩電的制造商,也是全球最大的等離子商務顯示器的供應商。在等離子項目上,松下擁有規模最大、技術最高、產業體系最完善、研發投入最多,單體工廠產能最大的特點。松下也是唯一掌握等離子面板12面取技術的廠商。因此,松下拋棄等離子等于直接給等離子判了死刑。

實際上,早在2008年松下就開始投資等離子的主要競爭者lcd液晶顯示技術,收購其與東芝、日立合資建立的液晶面板6代線,并投資建設液晶面板8代線。這一動作已經表明,松下意識到了平板的未來已經不屬于等離子。在此前后,日立和先鋒先后選擇了放棄等離子顯示技術,韓國三星和LG也減少了等離子產品線的投入。

由此可見,松下最終會撤離等離子早已注定。只不過,業界沒有想到這一天來得如此之快:福島地震、電力危機、日圓升值、金融危機和液晶的競爭,這些因素交織,使得松下的業績在2010年開始斗轉之下。全球彩電銷量的猛跌,讓產能巨大的等離子面板廠“無米下鍋”,久而久之維持不了運營的工廠,無論其多么先進也只能關門大吉。

松下停產的消息,不僅說明了此輪經濟危機對松下打擊之深遠,也說明了液晶和等離子之爭的徹底結束,更是日系彩電產業衰落的一個標志。

雖然,在此前業界還在談論液晶和等離子之爭中,液晶向4k過渡,等離子難以招架;或者日系彩電廠商遭遇危機,但是技術優勢依然存在的觀點。但是這些觀點在松下毅然絕情的放棄等離子的事實面前已經毫不重要。實際上,現在是等離子業界著想如何為這一技術善后的時候了:雖然專業顯示、商務顯示和拼接屏市場,等離子還有需求,但是那么一點市場,可容不下現有工廠產能的零頭啊!

2013年12月底,國際消息稱,索尼和松下決定取消雙方研發大型超薄OLED電視的合作聯盟。該聯盟最初成立于2012年,被認為是日系顯示軍團能夠最早達成OLED大型化工藝量產的合作方案之一。

在顯示面板領域,索尼的合作對象不少:此前和三星合作過LCD,因為產能分配和主導權問題最終不歡而散;和夏普合作過10代線,因投資規模等問題,在日系軍團2011年集體虧損之后不歡而散;與松下的此次聯合尚沒有實質性的產品出現,就以閃婚閃離的方式終結。三次合作演繹了索尼彩電事業的“多艱”。

控制面板產業,這是彩電企業獲得上游話語權和終端市場核心競爭力的最直接方式。作為全球彩電巨頭,索尼深諳此道。但是由于技術路線的失誤,索尼錯過了液晶的機會。雖然在和夏普爭奪北美市場第一名的時候,有三星這個伙伴;在和三星抗衡的時候有夏普加盟;在和三星LG未來的OLED戰略對抗的時候拉上了松下,但是每次合作“都未必是真心”的合作,危機和利益之下,相互利用的成分太多——這應該就是索尼平板面板三次合作都不歡而散的根本原因吧!

對于日系彩電軍團,索尼和松下OLED合作的失敗,意味著其必須對OLED時代自身的何去何從再次做出選擇。這個選擇很可能是,日系彩電軍團還要不要在OLED時代掌控面板產業鏈。如果需要這種掌控,那么誰又有能力完成這么大的投資呢?現在財務問題剛剛好轉的日系彩電三巨頭,索尼、夏普和松下都不具有這樣的實力。2012年成立的日本顯示的技術則主要集中在小尺寸。難道日系顯示巨頭要在OLED時代裸奔嗎?

其實,日系企業還有另一招:技術投資臺系面板軍團。索尼和松下在OLED項目上已經和友達有所合作,液晶時代臺灣的奇美(現在的群創)也被稱為夏普的影子。臺系面板企業的日系背景和血統,使得日臺聯合不是沒有可能。在中韓兩地產業鏈都已經打通顯示產業上下游節點的背景下,形成臺系面板、日系整機的聯合陣營的幾率正在增加。不過即便如此,這種松散的聯盟合作,真的就比索尼和松下的合作可靠嗎?

某種意義上,索尼和松下的各奔東西,牽動了全球OLED產業布局的神經。最終的市場影響會很大還是很小,現在依然是未知數。

2013年全球面板業的新聞并不少。京東方460億的投資,LG和三星OLED項目和大陸項目的推進,友達基于六代線尺寸的OLED真空蒸鍍樣品的推出,日系面板陣營的進一步調整,京東方5.5代OLED線試產等等,但是為何要單說華星光電第二條8.5代線開工這一事件呢?

原因有三個:第一,華星光電此條線存在的消息最早見于2013年兩會期間,短短半年后就進入建設階段,其規劃速度之快業內罕見;第二,全球面板業華星光電是最后一個學生,而就是這樣“落后的學生”,在第二條線已經先于臺灣和日本業者提出2015年OLED面板量產的目標;第三,華星光電的投資能力在業界也是盤子最小的,短期內拋出245億的投資項目,并開工,令人感到突然。

在這樣的背景下,華星光電二期已經如約開工。這至少說明,全球面板行業的格局已經悄然改變:包括產能、規模、技術和資金實力的優勢都開始向大陸地區傾斜。尤其是華星光電敢于喊出OLED量產規劃的勇氣,更說明大陸地區、民族面板行業已經到了可以對臺系和日系產業實施彎道超車的節點。

聯系國內面板業領頭羊,京東方在鄂爾多斯、合肥和重慶的三地四大項目,更有數家中小面板廠商在OLED等項目上的加速推進,2014年底到2015年,大陸地區面板自給程度將超過50%,并向80%的產業安全線挺進。尤其是在OLED項目上,大陸地區有可能先于日本和臺灣地區,緊隨韓系企業量產。這些目標如果實現,全球面板和顯示產業的格局、彩電產業將因此發生歷史性的轉換:這是本土彩電產業徹底超越日系巨頭的產業基礎形成的標志。

某種意義上,京東方的460億代表了追趕者的實力、華星光電二期的投入速度則代表了追趕者的勇氣。他們同是民族面板業和民族彩電業的驕傲。

2013年彩電市場的主流概念很多:互聯網產品的興起、電商平臺在彩電渠道比重的快速增加、新品牌的崛起、盒子的泛濫、OLED的走向前臺……但是,除此之外,還有一個貫穿于全年的大事件更需要重視。2013年將是彩電行業銷售額的縮水年。

2013年是平板電視自2003年大規模出現10年以來,國內市場銷售規模首次沒有大幅增長,甚至階段性下滑的一年;更是在均價下滑的壓力下,整體市場銷售金額進入下滑通道、市場利潤面臨縮減的關鍵轉折期。

雖然這一年,彩電企業努力推出更大尺寸的產品、更高規格的智能電視、努力推動高端4K產品的普及,但是這些都無法挽回銷量停增、單價下滑造成的行業成長之困。加之于,2013年5月底結束的“節能補貼”政策,對彩電市場的透支作用,2013年絕不是彩電企業“開心快樂”的一年。

互聯網電視的興起、成本定價的興起、電商渠道的興起、新品牌的興起、盒子產品的興起……這些變化,又給彩電企業“雪上加霜”。彩電企業必須面對更多的問題、更多的產業變革、在更復雜的局面中尋求持續發展和壯大的途徑。

因此,2013年不僅是彩電市場變革的一年,更是一個危險大于機遇的一年。但是,所有的事情才僅僅是一個開始。2014年彩電行業還會大戲連臺,不同品牌和陣營,不同理念和思維的較量碰撞,伴隨著全球市場以及國內市場增長的低迷、均價的下降,必然需要彩電企業和產業做出更為謹慎和智慧的回答!

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime