彩電業的特種零組件“面板”

日本3S在面板產業上的執著,是成為今日巨虧的關鍵原因之一。那么面板業是如何引導3S走向虧損的呢?

第一,投資巨大。夏普十代線的投資是一個迷,目前沒有可靠數據,但是不應低于400億人民幣。而業界投產最多的8.5代線,也往往需要280億元人民幣的巨額投資(例如京東方的8代線)。下一代面板OLED面板線的投入則更為巨大,可參照液晶面板的投資再次翻番。相比之下,等離子面板線的投資似乎更小——這往往是由等離子面板線往往產能更低決定的,如果像松下那樣建立千萬片為單位的產能,總投資規模則并不低于液晶多少。

巨大的投資規模使得小型企業無力投資。有能力投資的企業也會因此背上巨額的債務包袱。例如夏普,目前需要償還多達3,500億日圓的短期貸款,而且明年9月將有2,000億日圓的可轉換債到期。這是夏普頻頻爆出考慮出手各種優勢業務的原因——財務自救,急于償還超過400億人民幣的到期巨額債務。

不過,也有些巨頭可以采用特例的方式完成面板行業的大舉投資:三星和LG在07年以前,無論是等離子還是液晶都處于產能陣營的弱勢地位,但是現在去成為全球霸主。關鍵因素就在于二者除了彩電、面板之外還擁有海量其他業務。尤其是三星的巨大投資實力足以讓其承受任何可能的投資壓力和風險。

第二,產能巨大。夏普2012年彩電銷售目標是800萬臺,以此計算如果夏普8代線、10代線產能不向外釋放,開工率則不可能高于50%。一條京東方北京8.5代線按生產32寸液晶面板計算,就已經達到1400萬塊的產能。而面板企業要實現上下游配套和制備經濟性,則需要三條以上的高世代線。

面板行業的巨大產能使得想實現垂直整合的企業,必須具有同樣巨大的終端銷售能力。這對于實力弱小的企業,則意味著全產業鏈的高速擴張,其經營壓力可想而知。即便是那些巨頭企業,例如松下在遭受了金融危機和日元升值等外部沖擊的時候,也難以維持一個龐大的銷售量目標。夏普和松下采取的“不向外”輸出面板的方式,實際上是鎖死了自己。

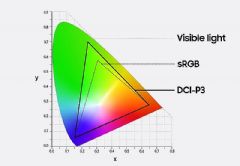

第三,先進性難以保持。夏普的液晶、松下的等離子到底比競爭對手好多少呢?在早期,相應技術不成熟的階段,技術領先者的優勢的確明顯,但是現在這種優勢已經全面喪失。

索尼、東芝、日立都在大量采用臺灣的液晶面板。東芝全球首款3D、4K裸眼電視采用的是友達的屏幕。臺灣屏幕也在醫療顯示、繪圖顯示、美術設計顯示領域被大量應用,并證明性能品質非常可靠。面板標準化的技術生產,使得不同企業的產品品質差異幾乎可以忽略。那些希望在企業內部垂直整合,保持產品品質優勢的想法,在這個產業上已經變得很難成立。

因此,可以看到面板產業相對于日系電子軍團此前“垂直整合”的那些零組件產業,具有很大的特殊性。這些特殊性決定了,面板產業更應該成為一個獨立的產業。而不是某些企業可以自由駕馭的內部制備的零組件部分。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime